調湿建材の比較、壁・床にオススメの湿気対策

湿度が高くてジメジメする高温多湿の日本。

その上、冬は空気が乾燥して寒い。

梅雨の季節や夏の蒸し暑さ、そして冬場の結露…。

湿度が高い梅雨時期や、花粉が飛散する時期は、

洗濯物を部屋干しするご家庭が多いのではないでしょうか。

一方、外気を遮断し、エアコンを使う冬の時期には

空気の乾燥を感じやすいです。

乾燥によって喉の痛みを感じたりウイルス性の風邪をひくなど、

健康を害する恐れもあります。

日本の気候は湿度の変動が大きく、

これが住まいのトラブルや健康への影響を引き起こすこともあります。

そんな湿気対策として注目されているのが「調湿建材」。

調湿建材は「湿気を吸ったり、吐いたり」して、

室内の湿度を適度に保ってくれる機能的な建材です。

この記事では、調湿建材の特徴を比較しながら、

特におすすめの湿気対策方法をご紹介します。

家族の健康や住まいの寿命を守るためのアイデア、ぜひ参考にしてみてください!

アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」の調湿性能は業界トップクラス

▶24時間で㎡辺り241㎎もの湿気を調湿するはいから小町の詳細はこちらから

目次

調湿建材ってそもそもどんなもの?

自然素材の内装材メーカー、アトピッコハウス内藤です。

調湿建材とは調湿性能を持ち合わせた機能性建材のことです。調湿性能は、室内の湿度が過多の時は湿気を吸い、反対に室内が乾燥状態にある場合は湿気を放出して、室内の湿度をコントロールする湿度調整機能のことです。珪藻土の調湿性能が高いことは、広く知られており、様々な形態で商品化されています。

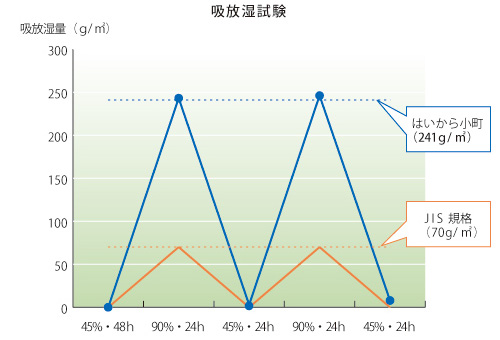

調湿建材には、JISに規格が定められており、最低1㎡あたり70g以上調湿する性能がないと、調湿建材と言えないことになっていますが、アトピッコハウスには、JIS規格の3倍以上、1㎡あたり241g調湿する珪藻土塗り壁があります。

▶JIS規格の3倍以上調湿する珪藻土塗り壁「はいから小町」の詳細は、こちら

調湿建材の定義とは?

調湿性能の優劣は、JIS規格に客観的な評価方法が規定されていて、

JIS A6909というJISの評価試験に基づき、最低70g/㎡/24h以上の

調湿性能がないと、ならないことになっています。

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会なとでは、調湿建材マークを表示することを目的として、調湿建材登録・表示規定を定め、所定の調湿性能を有する調湿建材を登録しています。

評価方法及び判定基準は、下記の通りです。

<評価項目の一覧>

(1)調湿性

(2)品質及び取り扱い、施工

調湿建材とうたえる建材は、JIS 規格の調湿試験の結果、

最低70g以上の調湿性能がないとならない訳ですが、

重要なのは、なんども繰り返し、「吸湿」と「放湿」を

繰り返す能力がないとならないのです。

その繰り返しの最低基準が70gということです。

珪藻土塗り壁「はいから小町」の調湿性能は、241g/㎡/24hなので、

JIS規格の3倍以上、一般的な漆喰の6倍以上です。

▶JIS規格の3倍以上調湿する珪藻土塗り壁「はいから小町」の詳細はこちら

そもそも調湿建材とは何をしてくれるの?

「調湿建材」という言葉は

最近ではよく耳にするようになりましたが、

そもそも「調湿建材」ってどんなものを指すのでしょう?

「調湿」は、読んで字のごとく

「湿度」を「調整」すること。

だから、吸湿しても、放湿する力がないものは、

調湿建材と言うことはできません。

吸い込むだけでなく、必要に応じて吐き出すという

作用がないと調湿建材とは呼べないのです。

さらに、試験を実施、JIS(日本工業規格)で「調湿建材」と

呼んでいいものには厳格な基準が決められていて

それをクリアしたものだけが「調湿建材」を謳うことができるのです。

調湿建材の種類にはどんなものがある?

昔の家では当たり前のように調湿建材が使われてきました。

土壁に漆喰、無垢材を使った床。紙でできた障子や襖、

和室でよく見かける砂壁なども調湿壁と言えます。

現代の家に土壁は現実的ではありません。

コストもかかるし、土壁を施工できる人も限られています。

現在の家づくりに合わせて、

最近ではその調湿建材も様々なタイプのものが

売り出されています。

リクシルの調湿建材 エコカラットプラス

LIXILの内装壁タイル「エコカラットプラス」は、水拭きが可能な調湿壁で、湿気を通しつつ水や汚れを防ぐ特長を持ち、居室だけでなく水回りにも適しています。室内の湿度を安定させることで結露やカビ、ダニを抑制します。発売から20年以上経ち、近年ではアートデザインやDIY施工の簡便さも加わり、より使いやすく進化しています。

大建工業の調湿建材 さらりあ~と

大建工業の調湿壁材「さらりあ~と」は、微細な空気孔で湿気を吸収・放出し、湿度を調整する「呼吸する壁材」です。湿気対策だけでなく、臭いやホルムアルデヒドの吸着効果もあり、健康面にも配慮されています。

フジワラ化学の調湿建材 けいそうどペイント

珪藻土が持つ調湿機能に、抗菌・抗ウイルス性が加わったハイスペック内装用塗料です。湿度調整だけでなく臭いやホルムアルデヒドも吸着・分解します。

朝日ウッドペイントの調湿建材 the wall(クールジャパン)

国産の杉やヒノキを使ったパネル材で、木材の持つ調湿性能だけでなく、木材ならではの香りや手触り、経年変化を楽しめる木材パネルです。

アトピッコハウスの調湿建材 はいから小町

調湿性能が業界No,1の珪藻土塗り壁です。JIS規格の3倍の調湿性能を誇ります。ボロボロしやすいと言われてきた珪藻土を独自の凝固方法により硬い仕上がりを実現しました。調湿性能だけでなく、消臭効果も持ち合わせており、焼肉や部屋干しのニオイも気になりません。ビニールクロスの状態が良ければはがさずに施工が可能です。

調湿性能業界トップクラスの調湿性能を誇る珪藻土塗り壁「はいから小町」は冬でも結露が起きにくい!

調湿建材を使うことで得られる効果は?

調湿建材を使うことで以下のような効果が得られます。

調湿建材の効果1:夏はカラッと冬はしっとり

湿度の高い夏、余分な湿気は調湿建材が吸い取ってくれます。

冬の乾燥時期には湿気を吐き出して室内の環境を整えてくれます。

湿気の多い夏もジメジメせずにサッパリ、乾燥する冬でもお肌しっとり、

喉の痛みも軽減、快適な空間づくりをお手伝いします。

調湿建材の効果2:消臭効果

湿気と一緒に不快なニオイも吸い取ってくれるから

焼肉の翌日や部屋干しのニオイも気になりません。

調湿建材の効果3:結露・カビを防ぐ

室内の湿度をコントロールするから結露が起きにくい。

結果カビが発生しにくくなります。

調湿建材の効果4:住宅の劣化を防ぐ

結露、カビは家の劣化を早めます。

湿度コントロールをすることで住宅にも負担がかかりにくくなります。

調湿建材の効果5:光熱費をおさえる

室内の湿度を調整することで体感が変わり、結果光熱費をおさえることができ、エコにつながります。

調湿建材の効果6:感染症対策にも有効

冬場、空気が乾燥した状態で活発になるウイルスですが、

調湿建材が湿気を調整してくれるのでウイルスによる感染症対策にも有効です。

お手軽な調湿建材の壁といえば珪藻土クロス

調湿建材にしたいのはやまやまだけれど

「調湿建材は総じて高い!」という

イメージをお持ちの方は多いと思います。

確かに、調湿性の高いものは

値が張るものが多いですが、

お手軽に始められるものもあります。

それが、珪藻土クロス。

珪藻土クロスは、下地となる裏打ち紙に、

珪藻土を塗布した壁紙のこと。

これなら、本格的な調湿建材よりも材料も安いし、

施工方法自体は一般的なビニールクロスと

さほど変わりませんので、施工費用も安いです。

普通のビニールクロスも、調湿性能はゼロではありません。

当社が実施したJIS規格の評価試験では、17gの調湿性能が、

確認できました。

珪藻土クロスの場合、ただのビニールクロスよりは、

調湿性能が良いと思われます。

ただ、これは紙の上に、ミクロン単位の薄さで

珪藻土を塗布してあるものなので、調湿効果は

さほど期待できないと思った方がいいです。

けれど、塗り壁と遜色ない見た目で、

腕のいい職人さんが貼ればジョイント(壁紙同士のつなぎ目)

もほとんど目立たず、塗り壁と見紛う仕上がりのものが

比較的安価で手に入るので、

「ビニールクロスとの比較で少しだけ調湿性が良ければよい」

と割り切って取り入れれば悪くない選択肢です。

アトピッコハウスでは、調湿性能も多少期待できる

織物壁紙「すっぴんクロス」という製品を取り扱っています。

▶調湿性能も期待できる本物の布クロス「すっぴんクロス」の詳細は、こちら

高い調湿性と高級感、多孔質セラミックスタイル

セラミックスタイルと聞いても

ピンとこないかもしれません。

見た目はレンガのような感じのタイルで

粘土などの無機物を焼いて固め、

その性質を変化させた物質で

目に見えないほど微細な孔を多く持つ材料のこと。

建材大手メーカーが人気商品を出しているので

最近ではご存知の方も多いかもしれません。

リクシルのエコカラットが代表的です。

形の揃ったタイルが整然と並んだ空間は、

まるでホテルの一室や美術館のような高級感です。

色やサイズ、表面の質感もバリエーションがたくさんあり

仕上がりのスタイリッシュさは抜群です。

調湿性も抜群で消臭機能も高い。

いいことばかりのようですが、注意すべき点は、

ずばり「価格が高い」ということ。

材料費も比較的高めなのですが、

それに加えて、形の決まった「タイル」

という性質上、収まらない部分を

カットする必要があるなどロス(ムダになる部分)

が出やすいといえます。

さらに、こういったタイルは

「役物」と言われる、端部やコーナー部分などに、

一般形では納まらない箇所に特殊な材料を使います。

その「役物」が通常のタイルよりもずば抜けて高いのです。

そういう小さな積み重ねが積もり積もると

当初予想していた金額よりも予算が跳ね上がって

ビックリされる方が多いのです。

人生最大の買い物に、最高級の物を使いたい!

という方は、検討されても良い製品だとは思いますが、

予算組みは慎重に行う必要がありそうです。

調湿性能に関しては、各メーカーに確認し、JIS規格による

1平米当たりの調湿性能を確認されると良いです。

調湿建材と呼べる製品は、1平米あたり、24時間計測で、

70g以上の調湿性能を持つ製品に限られます。

アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」は㎡辺り24時間に241gの調湿性能を持ちます。

トータルバランスの高い調湿建材は塗り壁

塗り壁といえば、

珪藻土や漆喰など色々ありますが、

実はこの「塗り壁」が他の調湿建材との比較でトータルバランス的に

一番おすすめの建材です。

いわゆる「本漆喰」は、下地が土壁でないと

調湿性能は機能しませんが、

珪藻土や、機能性を追求した「漆喰調」の塗り壁は、

本格的で重厚感のある仕上がりと十分な調湿性能を備えています。

価格はメーカーによってピンからキリまでありますが

セラミックスタイルよりは比較的価格が

抑えられる場合がほとんどです。

というのは、色さえ一つに絞れば

タイルのようにはめ込むものではないので

平らな面も角も細かい部分も全て

同じ材料で仕上げられるため、

ムダがでないからです。

見た目はパターン付けをして楽しむものが多いので、

ヨーロッパ風のスッキリおしゃれな雰囲気づくりや

ナチュラル系のインテリア、

ラフでワイルドなイメージなどなど

様々なインテリア空間にお部屋を演出できます。

つまり、見た目の雰囲気も、機能も

コストパフォーマンスも含めて比較すると

トータルバランスが抜群だといえます。

調湿建材はDIYをできるのか?

エコカラットは、マグネットではりつける、

DIY用のセット商品があります。

自然素材由来の塗り壁材であってもDIYできる商品があります。

当社でいうと、業界トップクラスの調湿性能がある「はいから小町」、

漆喰調塗り壁材「漆喰美人」は、DIYができる商品です。

予算をおさえて、調湿建材を手に入れられるのは、

嬉しいですが、

薄塗りなど、施工がうまくできなかったことが原因で、

調湿性能を最大限に発揮できないことがあります。

調湿性能を最大限に効果を発揮させるためには、

プロによる施工が望ましいと考えます。

調湿建材には壁材だけでなく調湿天井材や床材もある

天井に壁と同じ調湿建材を使うことで湿気を吸収する量が増え、

より湿度調整が期待できます。

また、床も、湿度がたまると結露ができカビが生えることがあります。

床の調湿建材といえば、

無垢フローリングです。

天然の木材を加工した無垢フローリングの床は、

空気を吸って放出するという湿度コントロール作用を持ちます。

裸足で過ごす夏もベタベタしないで、快適に過ごせますし、

冬はあたたかさを感じることができます。

昔から日本の生活に馴染みのあったイ草の畳も、

実はエコ建材。優れた調湿性能を持った建材なのです。

自然由来の調湿建材は、湿度コントロールの強い味方。

床や壁、天井にも調湿建材を使えば、

乾燥する冬もベタベタして不快な夏も

快適な環境で健康的に過ごせそうですね。

まとめ

日本の気候は湿度変化が激しく、夏の蒸し暑さや冬の乾燥は私たちの生活に少なからず影響を与えます。こうした環境下で快適で健康的な住まいを実現するために注目されているのが調湿建材です。

調湿建材は湿気を吸収・放出して室内の湿度を適切に調整し、結露やカビの発生を防ぐだけでなく、乾燥による健康リスクを軽減し、商品によっては消臭効果も期待できます。

調湿建材として認められるにはJIS規格の基準を満たす必要があり、1㎡あたり24時間で70g以上の調湿性能を持つことが条件です。

調湿建材には壁材、天井材、床材など多様な種類があり、例えば無垢フローリングや畳といった伝統的な素材は、その自然な風合いと調湿効果で高く評価されています。

DIYで取り入れやすい製品も多い一方で、大規模なリフォームや新築時には専門職人による施工がより効果的です。調湿建材を活用することで、住まい全体を快適な調湿空間に変えることができ、日本の気候に最適な住環境を実現できます。湿気や乾燥によるストレスを感じている方は、調湿建材の導入をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

アトピッコハウスでは、これら数ある調湿建材の中で、珪藻土の塗り壁と、漆喰調塗り壁を取り扱っています。

特に、珪藻土塗り壁の「はいから小町」は、JIS規格との比較で3倍以上の調湿性を誇る上に全て自然素材、にがりで固める安心の素材です。

▶珪藻土塗り壁「はいから小町」の詳細は、こちらをご覧ください

漆喰調の「漆喰美人」は本漆喰との比較で2倍もの調湿性、キメの細かい艶のある仕上がりが自慢で、8色のカラーから選んでいただけます。

どちらも決して安価な素材ではありませんが、長い目でみればお買い得な調湿建材です。

調湿建材と言ってもその性能や価格、見た目は様々です。

ご自身が何を求めて調湿建材にしたいのか予算はどのくらい出せるのか、

そのあたりを整理し、よく比較検討した上で

自分の住まいにぴったりの調湿建材を選んで下さいね。

よくあるご質問

調湿建材の基準は?

調湿建材とは湿気を吸収するだけでなく、吐き出す力もどちらも合わせ持つ建材を言います。調湿建材には、JISに規格が定められており、24時間で最低1㎡あたり70g以上調湿する性能がないと、調湿建材と言えないことになっていますが、アトピッコハウスには、JIS規格の3倍以上、1㎡あたり241g調湿する珪藻土塗り壁はいから小町があります。

調湿建材の種類は?

調湿建材は主にエコカラットのようなタイルや、珪藻土の塗り壁、珪藻土クロスなどがあげられます。また、無垢フローリングや、昔ながらのイグサの畳も調湿建材です。自然由来の調湿建材は快適な空間づくりの強い味方です。アトピッコハウスでは珪藻土、漆喰、無垢フローリング、畳などの調湿建材を扱っています。

漆喰や珪藻土塗り壁材は、天井にも施工できますか?

塗り壁材は、浴室以外の壁だけでなく、天井にも施工できます。広い面積に塗ることで、調湿性能を感じられやすいので、一面や一室だけではなく、広く塗ることをおすすめします。湿度コントロールの強い味方、当社の塗り壁材「はいから小町」「漆喰美人」「パーフェクトウォール」は、天井の施工が可能です。

湿気がすごい部屋で、調湿建材を使うとカビは生えませんか?

マンション北側の部屋、いつも閉め切っている部屋、荷物が多く空気の流れが悪い、湿気が溜まりやすいなど、一定の条件が揃えば、カビが発生する可能性があります。窓を開ける、換気システムを稼働させるなどして、空気を循環させることで調湿建材は効果を発揮します。

無料で、資料・サンプル差し上げます

アトピッコハウスは、無垢・珪藻土・漆喰・クロス・畳など

オリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。